Oi gente! tudo bem?

Fiquei sem escrever por aqui por mil razões, sendo uma delas parir uma exposição individual inteira (mais sobre isso em junho). Outro motivo é que eu estou com uma versão em inglês desta newsletter. Alguns dos textos são traduções dos posts em português e outros são originais. Para receber a versão em inglês e enviar pros amigos gringos, é só se clicar aqui:

A nostalgia é um banho quente

Estou achando bem interessante essa volta dos grandes festivais e multiplicação de eventos do tipo. Ando percebendo o tal “efeito champagne”: mais uma invenção linguística farialimer com o objetivo de simplificar fenômenos sociais complexos com a ajuda de imagens fálicas. O “efeito champagne” seria uma espécie de catarse coletiva que acontece quando existe algo represado por um determinado tempo criando grande pressão, que explode no momento em que a rolha é sacada. E foi o termo que o mercado brasileiro usou para prever o que aconteceria com o setor de eventos nos primeiros meses da “pós-pandemia”: pessoas gastando muito dinheiro em experiências efêmeras que têm a música como atração principal.

Além do próprio fenômeno do tesão acumulado me interessar, acho mais engraçado ainda boa parte dos principais artistas dos festivais serem grandes sucessos de outras décadas. No caso do Lollapalooza que aconteceu há um mês atrás em São Paulo, estavam The Strokes, Jane’s Addiction e Foo Fighters (que não tocou devido à morte do baterista Taylor Hawkins ).

Mais radical ainda são os festivais que são totalmente pautados em fazer ressurgir bandas que faziam sucesso há mais de décadas, como por exemplo When We Were Young (“quando éramos jovens”), um festival dedicado à bandas emo a acontecer em Las Vegas em outubro deste ano. Os preços são exorbitantes. Parece que uma grande parte de quem tem dinheiro para pagar o ingresso de festival quer se lambuzar no que já conhece há anos e não em novidades.

A pandemia aumentou a demanda por nostalgia e não é difícil entender o porquê. Quem, depois de dois anos de incerteza, luto e sensação de impotência completa, não quer viver uma versão mais simplificada e amigável da realidade, reviver aquele inesquecível período das nossas vidas de quando ainda não haviam bots, Bolsonaro, covid19 ou flacidez? E claro, diante de um “efeito champagne” de proporções colossais, a nostalgia é um bom investimento: preenche o vazio deixado pela pandemia com aquele quentinho gostosinho do familiar, expande o alcance geracional de um artista ao mesmo tempo que soluciona uma eventual escassez de artistas novos em vista de tantos eventos simultâneos.

Fabricando um revival

O revival é um fenômeno cultural onde no presente são recuperadas formas do passado para serem inseridas nas dinâmicas culturais e econômicas contemporâneas. Um revival também traz uma certa “frustração da familiaridade”, ou seja, existe sempre nele uma sensação de “o que poderia ter sido e não foi” e “saudades do que não vivi”. No meu entendimento, os mercados que fazem isso com mais agilidade são a moda e a música e até agora eu realmente acho que revivals são um fenômeno muito mais branco e mainstream do que não-branco e periférico.

Eu mulher branca paulistana vivi alguns revivals a caráter, principalmente quando ainda morava em São Paulo nos anos 90 e 2000 no distante bairro de Mirandópolis com internet discada. Lembro claramente do revival do glam, do synthwave e darkwave, do pós-punk e da psicodelia da década de sessenta, do mod e outros.

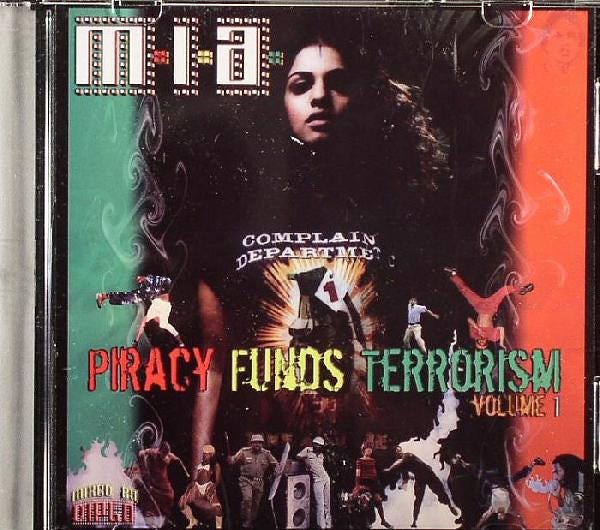

Ao mesmo tempo que os anos 80 eram a maior referência dos anos 2000, testemunhei também um movimento de contra-nostalgia. Esse movimento aparecia na forma de obsessão mundial com a música dos balcãs, ou balkan beats (cringe porque tenho saudades) e na ascensão de gêneros musicais do sul Global: foi a década da conclamação do reggaeton, houve um interesse repentino no funk carioca (com M.I.A. e Diplo fazendo um feat com Deize Tigrona), o kuduro (Buraka Som Sistema, uma versão mais european-friendly do kuduro bombou demais nos 2000) e o afrobeats (não confundir com Afrobeat sem “s”) que é um guarda-chuva mercadológico para os gêneros da África Ocidental como o afrohouse, azonto, soca, naija beats, palm wine music e outros.

Sem essa força de contra-nostalgia que vêm de fora do Hemisfério Norte, tenho certeza que não teríamos as proporções atuais da Rosalía, Bad Bunny ou a possibilidade de uma carreira internacional de Anitta. É assim: quando o Ocidente que fala inglês dá aquela estancada, quando falta assunto, criatividade e a auto-referência se instala de forma constrangedora, o resto do mundo passa a se tornar um playground cultural, uma fonte inesgotável de samples, inspirações, vitalidade e tesão que os falta.

O pop é viciado em seu próprio passado

Se existe uma grande referência teórica sobre como nostalgias e revivals se tornaram indivisíveis ao pop, esta é o livro Retromania: Pop Culture's Addiction to its Own Past. A principal ideia de Reynolds é que o pop contemporâneo é viciado em seu passado e necessita dele para criar novos produtos culturais. Segundo Reynolds, os revivals acontecem desde a década de 70. Os anos 2000 foram o canto do cisne da cultura de inovação e ineditismo pop quando a música eletrônica e as raves consolidam seus principais subgêneros. O que seguiu é uma espécie de declínio de alguns gêneros que permaneceram deslumbrados por sua própria linguagem e história, como o rock. Segundo o autor, o rock está condenado a seu auto-encantamento e à masturbação infinita (isso não é necessariamente ruim… uma masturbação bem-feita é mil vezes melhor que um sexo capenga)1.

Mas o que é bastante incômodo pra mim nessa constatação é que a dependência da nostalgia no pop soa como uma traição da missão modernista que ele exerceria no pós-guerra. A missão modernista do pop é a de ser a vanguarda das transformações comportamentais, já que o pop era a linguagem da contra-cultura jovem por excelência. Hoje o pop está muito longe de ser contra-cultura à moda século vinte. Mesmo o termo “contra-cultura” soa ridículo e antiquado, de tão domesticados, passivos e resignados que somos em 2022. Simplesmente abandonamos a ideia de que é possível mudar o mundo através da arte e fomos pro site comprar Nikes, já que a cada vez que tentamos agarrar essa quimera da mudança, somos provados o contrário e humilhados publicamente pela frieza do mundo real. Se o pop em 2022 ainda choca, provoca transformações comportamentais e abala a sociedade de alguma maneira construtiva ou revolucionária, esse aspecto é indivisível ao seu realismo capitalista, à sua missão de plataforma estética do sonho neoliberal. Não existem caminhos que não passam pelo capital e se hoje vemos diversidade, luta anti-racista e feminismo amalgamados no pop, é porque são compatíveis com o capitalismo de 2022 e não porque houve de fato uma revolução cultural como sonhado no século vinte.

O que há de mais contra-cultural e anti-nostálgico hoje é com certeza tudo o que foi historicamente aniquilado, ignorado, explorado, esvaziado ou silenciado pelos mercados principais, pelos verdadeiros acumuladores de riqueza e influência cultural. Quem é oprimido historicamente não se reposiciona ou se empodera através de nostalgias, mas por meio da criação ou recuperação de mitos que auxiliam a imaginação de uma realidade alternativa e inspiram pessoas de forma idealista ou libidinal. Tudo que vem da margem, tudo que é não-branco e não-conformado tem potência contra-cultural se não fosse aquela vontade irresistível de incorporar-se às entranhas do sistema, despir-se das opressões históricas num banho de loja da Gucci no desejo secreto (ou nem tanto) de tornar-se o opressor. Somos todes vítimas desse desejo, pois hoje não há caminho que não é assombrado por ele. Justiça social é mais uma miragem, mais um laxante de chocolate2 desse teatro de sombras que se chama cultura contemporânea.

Explicando: quando o futuro acabou

Vamos a algumas hipóteses para o eterno retorno3 do pop:

1. O capitalismo tornou-se hipernormal

“[O mundo em 1975] então se torna uma batalha entre a antiga ideia de usar a política para mudar o mundo e a nova ideia de que seria possível administrar o mundo como um sistema estável.”

Adam Curtis em Hypernormalisation

A música pop não deve ser compreendida como algo alheio às transformações sócio-políticas. A música é um reflexo delas ou mesmo uma espécie de profecia, segundo alguns sociólogos. O fim das utopias do século vinte (o Comunismo, o sucateamento do Estado de Bem-Estar Social, etc ) e o triunfo do neo-liberalismo engrossam a aura “hipernormal” da realidade capitalista, onde imaginar qualquer outra forma de viver torna-se quase impossível. Essas são as condições ideais para que o capitalismo seja uma fonte meta-linguística inesgotável, principalmente nas estruturas mais valiosas de criação e distribuição musical.

2. Somos reféns de estruturas políticas e econômicas profundamente conservadoras

Segundo Mark Fisher, outros fatores corroeram nossa capacidade de perceber e produzir “progresso estético”, como o fim da mitologia do progresso científico e humano. Foram muitos acontecimentos no século vinte que nos provam que não necessariamente caminhamos em uma mesma direção como Humanidade (a Guerra Nuclear e 9/11 seriam ótimos símbolos) e o mundo, sob a administração das grandes instituições financeiras, é um gigantesco gerenciamento de risco. Não se propõe transformações, em vez disso, se prevêem tragédias e se reduzem os danos. Como, em uma cultura tão conservadora, é possível ser disruptivo artisticamente para valer? Não somos. Só performamos um simulacro precário de disrupção e achamos incrível mesmo assim.

3. Novos gêneros musicais são hiper-fragmentados e externo aos gigantes do streaming.

Obviamente nem tudo é revival nesta vida pós-pandêmica. Existem novos microgêneros no mundo inteiro que não soam como nada que já ouvimos. Mas eles são impossíveis ou dificílimos de serem identificados no Spotify ou Tidal por sua baixa relevância em números. E para que novos gêneros hipernovos apareçam e se consolidem como cultura mais abrangente que o quarto de meia centena de adolescentes, é necessário o trabalho caro de sedução cultural. A sedução é uma arte que custa e demora demais e estamos sem tempo, irmão.

4. Diante da precarização e hiperestimulação do presente, precisamos de Viagras culturais.

Somando as hipóteses anteriores, temos esta. Vivemos um tempo difícil, de exaustão física e cognitiva. Nosso aparelho psíquico tem limites e inércias e os algoritmos entram justamente para nos oferecer um tipo de Viagra cultural, assim como faz a pornografia: os sons já familiares fecham o buraco do nosso déficit cultural mais rapidamente que os novos.

Ser retrô pode ser uma forma de continuar vivendo precariamente feliz, com menos riscos, menos esforço, menos brilho. E se você curte alimentar amizades com fantasmas do passado em sua mente, em sua casa e nas suas roupas, 2022 é um belo ano.

Beijos e até mês que vem,

Vivian Caccuri

A melhor explicação que já vi para esses ciclos de decadência e revival não é de Simon Reynolds, mas de Nick Currie

"Isto me faz recordar de um laxante de chocolate disponível nos Estados Unidos. Sua publicidade traz o preceito paradoxal: "Você está com prisão de ventre? Coma mais desse chocolate!" - em outras palavras, para curar a constipação, coma mais daquilo que justamente causa a constipação. Nesse sentido, Macron é o candidato laxante de chocolate, que nos oferece como cura a mesma coisa que causou a doença." Slavoj Zizek em A Chantagem Liberal

“Amamos a vida a tal ponto de a querermos, mesmo que tivéssemos que vivê-la infinitas vezes sem fim? Sofrendo e gozando da mesma forma e com a mesma intensidade? Seríamos capazes de amarmos a vida que temos – a única vida que temos – a ponto de querermos vivê-la tal e qual ela é, sem a menor alteração, infinitas vezes ao longo da eternidade? Temos tal amor ao nosso destino? – Eis a grande indagação que é o Eterno Retorno.” Nietzsche em Gaia a Ciência.

ss